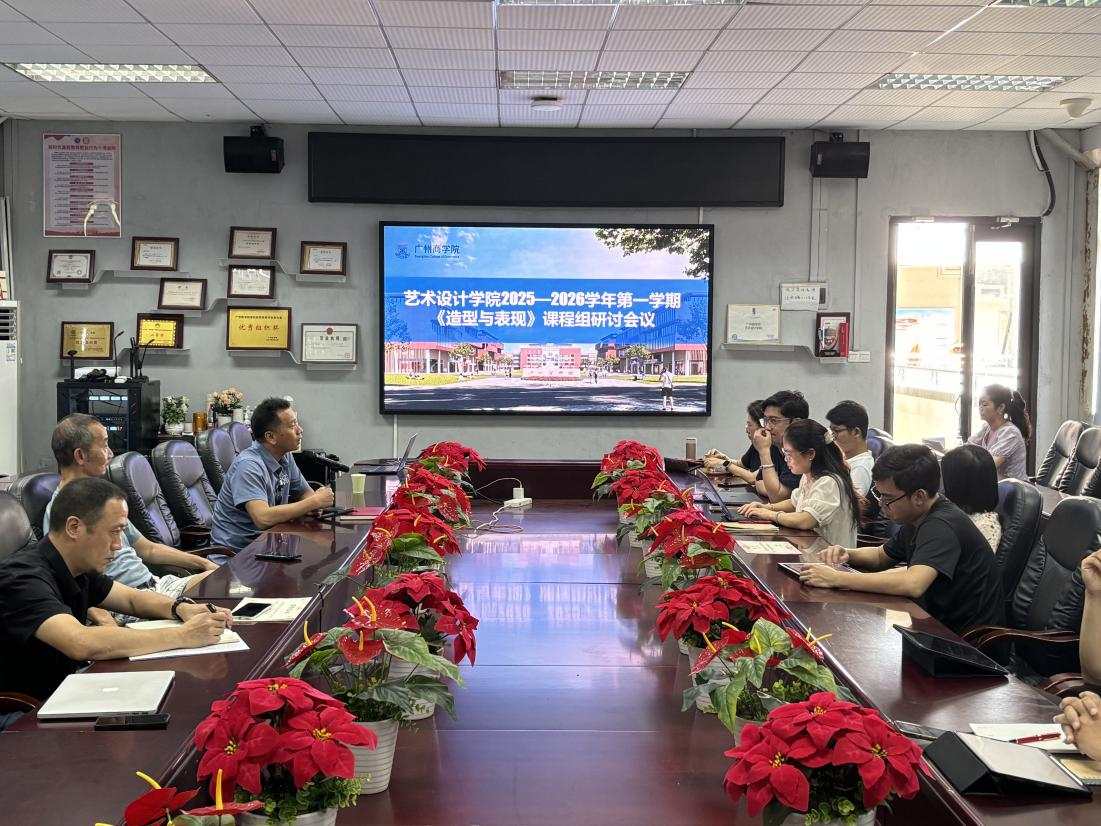

艺术设计学院召开2025-2026学年第一学期《造型与表现》课程组研讨会议

9月18日下午,艺术设计学院组织召开 2025-2026 学年第一学期《造型与表现》课程组研讨会议。院长林钰源,副院长赖伟成以及各专业教研室主任和各专业负责人参会。为推进课程建设、深化教学改革、提升人才培养质量,会议围绕课程体系优化、教学内容创新等核心议题展开深度研讨。

会议开始,赖伟成副院长结合学院人才培养方案的调整,阐述课程改革背景。他指出,随着艺术教育发展,原素描、色彩课程需逐步向“造型与表现”转型,这既需要各专业负责人与教研室主任协同推进,也需紧跟时代步伐,确保课程与行业需求同频;在教学大纲与课程实施研讨中,赖伟成副院长进一步指出课程教学需突出岗位引领性,教师要结合专业特点与学生差异灵活调整内容。针对“学生从高中到大学艺术教学平稳过渡”问题,大家强调要以新观念教学,让内容契合时代语境,助力学生从应试艺术学习向专业设计思维转变。

林钰源院长围绕人才培养长远发展提出,学院需探索特色化育人路径。《造型与表现》应融入多层次教学要点:从设计基础切入,引导学生理解造型与功能关联,挖掘文化背景、凝练创作符号;聚焦灵感认知、创意生成及造型、图形表现能力培养,让该课程核心要义贯穿大纲。其中,“造型”既涵盖形、结构、工具表现等基础维度,更要探讨与功能的内在关系,夯实学生设计素养。

随后,公共艺术专业负责人吴福珍老师分享见解。他认为,课程需解决“高中到大学艺术教学衔接”问题,尤其要注重学院五个专业的框架性融合,各专业教师可在此基础上细化内容,且专业课程需同步推进,保障教学体系连贯。关于框架性表现,他提出可分“造型”“色彩” 与 “创意”三阶段开展板块教学。

最后,教研室负责人们在研讨中提出,教学应富有 “故事性”,让知识传递更生动,而非机械的技能灌输;要聚焦学生创意表达能力培育,以各专业特色内容为例,如与光影相关的学习板块,需引导学生从感知美、理解美逐步走向创造美;更要构建“美美与共”的教学关系,在教与学的互动中共同探索艺术之美,对于应用型艺术设计人才的培养,需要课程既重视艺术基础素养,又要紧密服务于实践应用场景。

此次会议高效务实,课程组教师就《造型与表现》课程教学目标、内容架构、实施方法达成共识。作为学院教学改革重要环节,此次研讨既为该课程建设筑牢理实根基,也有力推动学院教育贴合时代与行业需求持续发展。

院长林钰源发言

副院长赖伟成发言

公艺专业负责人吴福珍发言

会议现场